입만 열면 거짓말이다. 거짓말을 너무 많이 하다보면 자기가 언제 무슨 말을 했는지 기억하기도 쉽지 않은가 보다. 박근혜 정부가 지금 그런 상태가 아닌가 싶다. 처음 의료법인에 대한 영리자회사를 추진한다고 했을 때, 의료비 상승을 우려하는 국민들 목소리가 높았다. 이에 정부는 ‘큰 병원들은 못하게 할 거다. 중소병원을 살려 경제회복을 시키기 위한 방안이다’라고 했다.

그러더니 지난 8월 말, 200만명이 한 의료민영화 반대 서명도 무시하고 의료법인의 부대사업 확대와 영리자회사 허용을 위한 의료법 시행규칙을 강행했다. 그리고 곧이어 대형병원 기술지주회사 허용안마저 발표했다. 이름하여 ’6차 투자활성화 대책’ 방안이다. 이것이 왜 민생을 도탄에 빠트리는 의료민영화 다단계 방안인지 살펴보자.

의과대학 주식회사와 의료 특허

6차 투자활성화 방안에는 의과대학병원 기술지주회사 설립 허용 내용이 포함돼 있다. 정부가 기술지주회사를 허용하는 것은 ‘의료특허’를 이용해 기술 발전을 도모하기 위해서란다. 박근혜 정부는 의사들이 독점적인 의료특허를 직접 소유할 수 없어 의료연구와 개발이 정체되어 있다고 주장한다.

다시 말해, 대학병원에 있는 의사들이 돈으로 보상되는 별도의 제도가 없어 환자들에 대한 새로운 치료제 개발이나 연구를 등한시한다는 주장이다. 의사들에게 의료특허를 허용해 별도의 수익을 갖게 해주면 돈 때문에 연구도 열심히 하고, 새로운 치료기술도 개발해 낼 것이라는 말이다. 근거 있는 주장일까.

제법 그럴싸하게 들린다. ‘돈만 더 준다면야’ 의사가 뭐든 할 수 있을 것처럼 생각되기도 한다. 의료상업화가 일상이 돼 버린 탓이다. 우리가 병원에 가면 늘 의심하는 이유다. 내가 받는 검사나 치료가 적절한 것인지, 병원이 돈을 벌기 위해 그러는 게 아닌지.

그러나 의료기술은 단 한 사람의 연구나 개발로 ‘혁신’되는 것이 아니다. 게다가 돈으로 사고파는 의료특허는 의료기술을 발전시키는 게 아니라 오히려 기술발전을 더디게 만든다. 의료란 지난 수백년 간 인류의 경험이 축적된 인류 공동의 산물이다. 선행된 여러 연구들 위에 또 다른 연구자들의 연구와 경험이 축적되어 새로운 과학 기술이 만들어지는 것처럼 의료 또한 그러하다.

따라서 의학은 언제나 그 정보를 오픈해야 한다. 학교에서 의학을 배우는 학생들이 선행 연구나 치료 기술에 대한 논문과 수술법을 자유롭게 접할 수 없다면 새로운 의학 기술의 전수와 발전은 불가능하다.

그런데 학생들과 수련의들을 교육시키는 의과대학병원에 ‘의료특허’라는 독점적 인센티브 제도가 생긴다면 어떻게 될까? 학생들은 새로운 수술법과 진단법을 배울 때마다 그 의료특허를 소유한 교수나 의사 혹은 기업에게 별도의 특허비용을 지불해야 한다.

의학을 연구하고 발전시켜야 할 차세대 연구자들이 엄청난 비용 때문에 연구를 포기하거나 자료 접근을 차단당하는 일이 발생할 수도 있다는 말이다. 결국 자유롭게 공유되던 인류의 자산이 돈에 의해 감금되고 차단되며 독점되는 것이다.

가뜩이나 비싼 의과대학의 등록금이 지금보다 더 오를 수도 있다. 학교가 새로운 의료기술에 대한 사용료(특허비용)를 학생들에게 전가시킬 수도 있기 때문이다. 또한 높은 비용 때문에 새로운 의료기술에 접근하지 못하는 학교도 발생해, 교육 과정의 불평등도 발생할 수 있다.

수술이나 처방 등의 의료분야에 ‘특허’를 도입하려는 정부의 시도는 결국 모든 의학 수련 과정의 상업화를 가져올 것이다. 결국 의학기술의 발전은커녕 기술 발전의 저해와 수련 과정의 불평등을 초래하고 말 것이란 말이다.

당연히 환자들의 치료비 부담도 증가하게 된다. 지금도 의사들 중 일부는 의료기기 회사와 공동으로 특허를 소유하고 있으며, 로봇수술 등 새로운 의료기기를 사용할 때마다 별도의 수당을 책정받는다. 의료 관련 기업과 병원간의 리베이트 관행도 여전하다. 제대로 된 규제가 이루어지고 있지 못하기 때문이다.

그런데 미국처럼 의사의 수술과 진단 방법에까지 의료특허를 부한다면 어떻게 될까. 환자들은 수술을 받거나 진단을 받을 때마다 별도의 특허비용을 지불하게 될 것이다. ‘의료특허’가 의사들에게는 인센티브를 받을 수 있는 수단이 될지 모르겠지만, 환자들에게는 치료비를 증가시키는 또 하나의 요인이 되는 것이다.

결국 환자들에게 ‘선택’이 아니었던 ‘선택진료비’를 폐지한다고 큰소리쳤던 박근혜 정부가 만들어 낸 게 ’의료특허’ 제도라니. 그 비용이 얼마나 될지는 알 수조차 없다.

‘환자맞춤형’이 아니라 ‘기업맞춤형’ 연구

이처럼 병원이 환자들에게 더 많은 치료비를 빼내 갈 수 있는 의료특허 뒤에는 기업들의 이해가 숨어 있다. 의료특허가 의사 개인들에게 주어지면 (지금도 제대로 관리·감독하고 있지 못한) 임상시험의 연구 윤리가 파괴되고 말 것이다.

병원 임상시험은 제약회사와 의료기기 회사들이 특허를 내기 위해 ‘산학협력’이라는 이름으로 이루어진다. 그러나 지금도 병원 내부 심사와 연구비를 제공하는 기업들 외 제 3자에게 공개되지 않는다. 미국은 대학 연구의 상업화가 매우 심각한 곳으로 잘 알려져 있다. 실제 미국에서는 임상시험 시 환자들에게 발견된 치명적인 연구 결과들을 배제한 채 연구 결과를 발표해 환자들이 사망하는 경우가 발생하고 있다.

|

|

| ⓒ 변혜진 | |

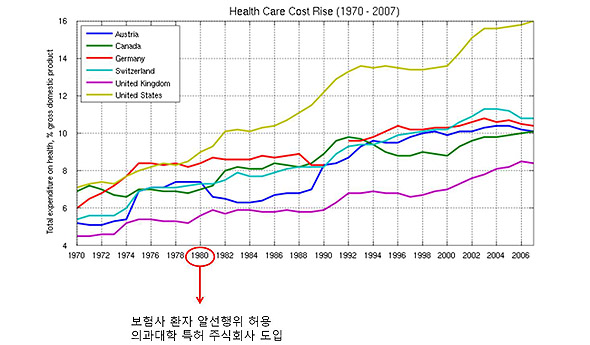

의사들이 특허의 일부를 소유하게 하는 미국의 경우, 1980년대 베이-돌법(Bayh-Dole Act)이 도입된 이후 의료 비용이 급상승했다. 독점적인 ‘특허’를 수단으로 한 결과, 정부의 공적재정지원으로 개발된 의료기술이 기업과 의사들의 사적 소유가 되었고 이것이 결국 환자의 치료비 상승으로 이어진 것이다. 게다가 특허 독점을 위해 기업들의 특허남발과 소송으로 기술 개발은 더 가로막히게 되었다.

기업과 의사들의 특허 소유와 그로 인한 독점적 이윤 허용은 대학병원에서 이루어지는 임상연구를 ‘환자맞춤형’이 아니라 ‘기업맞춤형’으로 하겠다는 것이다. 이는 부정직한 임상시험 결과를 숨겨서 환자들을 죽음에 이르게 할 수 있으며, 병원과 기업 그리고 의사들의 ‘블랙딜’을 합법적으로 허용하는 제도에 다름 아니다.

의료특허 제도 도입과 더불어 패키지로 등장한 것이 ‘줄기세포 치료와 유전자 치료’에 대한 임상시험 규제완화다(관련기사 : 임상시험 받던 18세 소년, 왜 사흘만에 죽었을까). 이 두 가지 제도는 떨어져 있는 듯 보이나 사실은 동전의 양면이다.

의료특허에 혈안이 되어 있는 제약기업이나 생명공학기업 그리고 여기에 투자하려는 투기업자들은 늘 ‘맞춤형치료’라는 말을 사용한다. 이들은 ‘환자’와 ‘치료제’라는 말보다 특정 ‘소비자’와 ‘표적치료’라는 말로 광고하는 것을 선호한다.

그리고 이렇게 ‘표적치료’를 하기 위해 ’인류의 유전자’에 특허를 부여하고, 이를 소유해 연구해야 한다고 주장한다. 그리고 우리는 기업 마케팅 차원에서 이루어지는 제약회사나 생명기업 회사들의 ‘인류의 건강’ 그리고 ’혁신’, ‘기적의 치료제’라는 과장 광고에 현혹돼 속아 넘어가기도 한다.

그러나 수술과 진단 처방에까지 의료특허를 부여하도록 강요하는 TPP(미국이 추진하고 있는 환태평양 FTA)를 추진하는 미국은 이러한 제도 때문에 수많은 사람들이 제대로 치료를 받지 못하고 죽어가는 대표적인 나라다.

의료기업들이 의사들에게 스톡옵션을 발행하고, 의사들이 그 의료기술의 특허를 소유해 별도의 인센티브를 받는 나라, 그래서 부정직한 임상시험 결과가 발표되기도 하고, 기업이 한 임상시험 결과에 자신의 이름을 빌려주는 대가로 돈을 받는 대학병원 교수들이 있는 곳이 바로 오늘날 상업화 된 미국 의료의 현주소다.

박근혜 정부가 의료특허를 확대해 적용하는 제도를 도입하려 한다면 이는, 인류 전체가 쌓아온 의학 그 자체를 민영화하는 것이며 한국 의과대학병원을 의과대학주식회사로 만드는 것과 같다.

누가 태양에 특허를 낼 수 있는가?

|

|

| ▲ TV 화면 캡처. | |

| ⓒ 변혜진 | |

‘기적의 신약’이라 불린 글리벡을 기억하나. 한 알에 2만4000원 했던 노바티스사의 ‘글리벡’은 만성백혈병 치료제다. 그러나 그 높은 가격 때문에 환자들에게는 ‘죽음의 신약’이 되었던 일을 우리는 기억하고 있다.

지난 2013년 글리벡의 특허는 만료되었지만 2001년 당시 백혈병 환자들은 자신들의 병과 싸우는 게 아니었다. 환자들은 제약회사의 높은 특허 약값과 싸우느라 환자복을 입고 거의 매주 노바티스사 앞에서 시위를 했다.

의약품 특허는 거대 다국적 제약회사들에게는 여전히 황금알을 낳는 제도다. 그러나 전 세계 가난한 사람들에게는 자신의 아이나 가족의 목숨을 앗아가는 제도다. 세계 500대 기업 중 10개의 다국적 제약사들은 이런 의약품 특허로 나머지 490개 기업의 순이익을 합친 것보다 많은 이익을 얻는다. 다른 공산품과 다르게 치료약은 아무리 비싸도 먹지 않으면 죽기 때문이다.

미국의 여성과학자 타니아 시몬첼리는 지난해 6월 ‘인간이 자연적으로 타고난 DNA는 특허 대상이 될 수 없다’는 미국 연방대법원 판결을 받아냈다. 안젤리나 졸리는 유방 검사 과정에서 유방암 발병에 영향을 미칠 수 있는 유전자를 갖고 있다는 진단을 받고 유방 절제술을 받아 화제가 됐다. 이 과정에서 유명해진 유방암 유전자에 대한 특허 무효 결과를 얻어낸 것이다.

유방암 유전자에 특허를 가지고 있던 미리어드사는 “우리가 그 유방암 유전자를 ‘잘라냈기’ 때문에 독점 특허가 정당하다”고 항변했지만, 대법원은 “미리어드사는 아무것도 만들어낸 것이 없다”라고 최종 판결해 세계 최초 유전자 특허 무효 판결이라는 승리를 이루어냈다.

우리는 세상에 존재하는 무언가를 단지 발견할 뿐, 발명할 수는 없다. 그 전에 누군가가 발견한 것에 우리의 발견을 더해 인류의 과학은 진화하고 발전해 왔을 뿐이다. 의학은 더욱 그러하다. 무엇보다도 인간 DNA의 어느 부위를 찾아 분리해냈다는 이유로 특허를 가져선 안 된다.

|

|

| ▲ 소크 박사의 탄생 100주년을 기념하는 구글의 로고. 화면 캡처. | |

| ⓒ 구글 | |

의학의 자유로운 발전은 인류가 병과 싸우며 축적해온 모든 자산을 공유하고 누구나 사용할 수 있도록 보장하는 것에서부터 출발한다. 10월 28일 구글의 로고는 소크 박사의 탄생 100주년을 기념하는 것이었다. 소크 박사는 오늘날 우리가 쓰는 소아마비 백신을 만든 의사다.

그는 백신에 특허를 받으라는 주위의 권유에 “누가 태양에 특허를 낼 수 있는가?”라는 대답으로 특허를 내지 않았다. 오늘날 소아마비 백신이 하나에 100원도 하지 않는 이유다. 의료가 독점을 주장하는 ‘특허’에 갇혀서는 안 된다. 우리 몸을 독점하는 의료특허를 막기 위한 싸움은 의료민영화를 막기 위한 싸움이자, 동시에 특허로부터 인류의 자산을 보호하려는 운동이다.

* 이 글은 변혜진 건강과대안 연구위원이 <오마이뉴스>에 2014년 11월 6일자로 기고된 글입니다. 원문출처는 아래와 같습니다. http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002049865